科普竞赛优秀文章2 | 软土也能变“钢筋”?看微生物如何施展“点土成石术”

在某沿海新区,一座在建的跨海大桥桥墩突然倾斜,工程师发现罪魁祸首竟是“豆腐渣”地层——含水量超70%的淤泥质软土。这类土壤“遇水变豆腐,失水成龟壳”,传统水泥灌浆不仅成本高,还会毒害海洋生态。全球15%的沿海城市面临软土问题:轻则引起房屋开裂,重则导致地铁隧道变形。2025年联合国报告显示,中国粤港澳大湾区、荷兰鹿特丹港等区域,软土沉降造成的年经济损失超千亿元。如何破局?

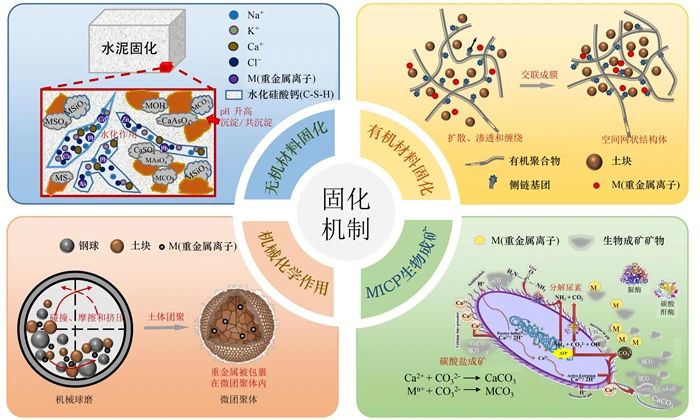

▲图1软土固化机制

(图源:陈玥如等. 场地重金属污染土壤固化及MICP技术研究进展[J]. 环境科学, 2024, 45(5): 2939-2951.)

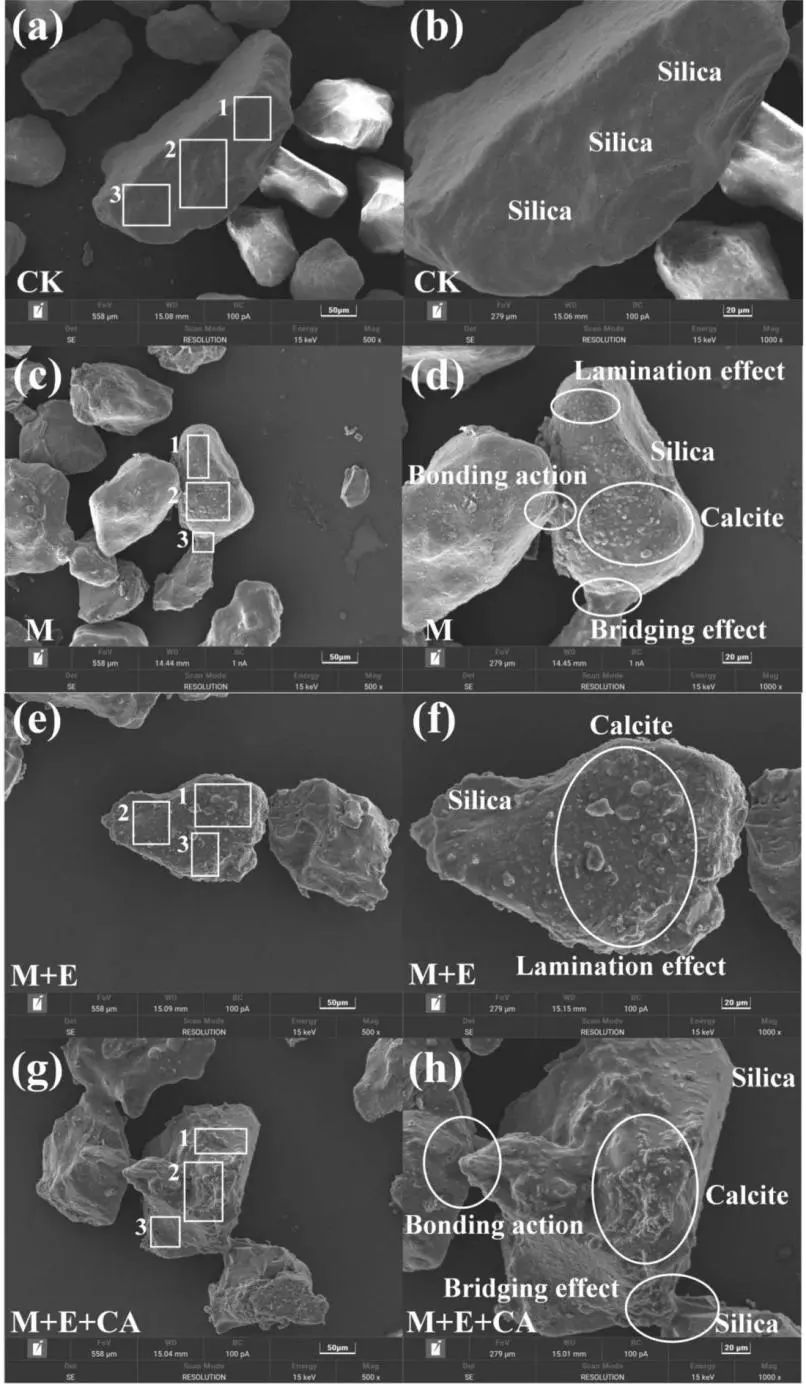

——细菌变身“建筑工”:注入产脲酶菌群(MICP技术),让软土中的钙离子“自组装”成碳酸钙晶体(图2)。珠海某人工岛工程中,微生物“施工队”7天将地基承载力从50kPa提升至200kPa,强度堪比混凝土,碳排放直降80%。

▲图2 MICP实验前后样品的SEM照片

(图源:https://doi.org/10.1016/j.jece.2025.115349.)

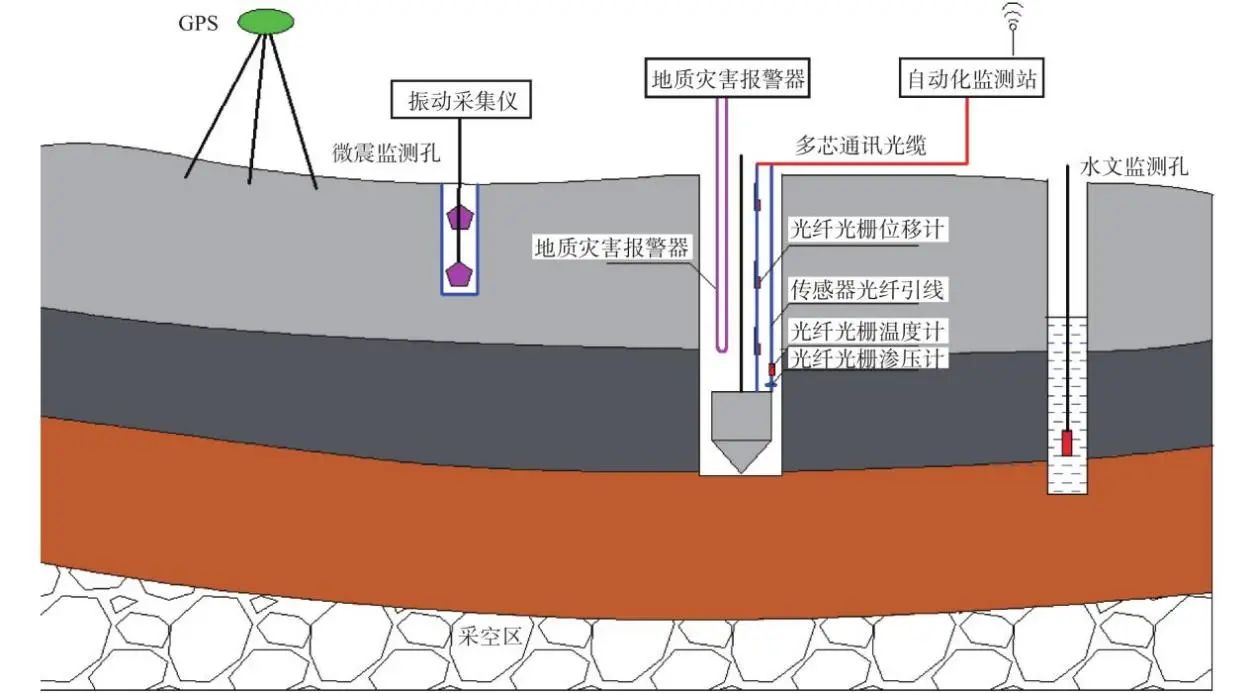

——智能感知“防塌房”:植入土体的光纤传感器(图3)实时预警沉降,AI算法精准预测风险。广州南沙智慧填海工程中,该系统将工后沉降误差控制在3mm内,精度超国际标准5倍。

▲图3 基于光纤传感技术的石膏矿地面塌陷多参量监测系统架构图

(图源:汤志刚等. 基于光纤传感的石膏矿地面塌陷监测预警系统[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2022, 33(5): 93-101.)

从“谈软土色变”到“点土成石”,科技的魔法正重塑人类与土地的契约。下次看到海边新城拔地而起,别忘了——地下有一群“细菌建筑工”在默默工作。

作者:于佳玮 指导老师:戴北冰